Interreligiöse Fachtagung 2025:

„Vielfältige christliche Antworten in Zeiten von schwerer Erkrankung, Sterben und Trauer“

Die Palliativversorgung basiert auf christlichen Werten und betont die Würde und den Wert eines jeden Menschen, unabhängig von seiner Erkrankung, seinem Lebensende und seiner Herkunft. Diese Haltung deckt sich mit christlichen Werten wie der Achtung vor dem Leben und der Sorge um den Nächsten. Dazu gehören Fragen nach dem Umgang mit Leiden, dem Sinn des Lebens und dem Sterben in Würde. Auch die Frage nach Sterbehilfe ist ein hochaktuelles Thema, zu dem die Kirchen unterschiedliche Positionen vertreten.

Seelsorge und spirituelle Begleitung sind wichtige Bestandteile der Palliativversorgung und werden oft von christlichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern geleistet.

Fragen und Aspekte zu dieser Thematik wurden mit den Teilnehmer: innen vertieft.

In der Fachtagung erhielten die Teilnehmer: innen einen Einblick in die Bedeutung des christlichen Glaubens in der Hospiz- und Palliativarbeit.

Tagungsdokumentaion

Interreligiöse Fachtagung 2024:

"Wie erleben Buddhist:innen Zeiten von schwerer Krankheit, Sterben und Trauer?"

In der Reihe Religions- und kultursensible Hospiz- und Palliativarbeit fand am, 14. Oktober eine Fachtagung zum Thema "Wie erleben Buddhist:innen Zeiten von schwerer Krankheit, Sterben und Trauer?"im buddhistischen Zentrum Bodhicharya Deutschland e. V. an der Kinzigstraße in Friedrichshain statt. 50 Personen besuchten die von der Zentralen Anlaufstelle Hospiz und dem Berliner Forum der Religionen im Rahmen des gemeinsamen Projekts ReHoP (Religionssensible Hospiz- und Palliativarbeit) ausgerichtete Veranstaltung, auf der u. a. ein Handout für kultursensibles Handeln im Hospiz- und Palliativbereich am Beispiel des Buddhismus vorgestellt und anschließend in Workshops diskutiert wurde.

Tagungsdokumentaion

Interreligiöse Fachtagung 2023:

„Wie möchtest du sterben? Kultursensibel leben, würdevoll sterben“

Glaube und Spiritualität bieten vielen Halt am Lebensende. Dabei begegnen Begleitpersonen und Pflegepersonal den vielfältigen Glaubenswelten der Patient:innen. Diesbezügliche Herausforderungen betrachteten wir mit der Zentralen Anlaufstelle Hospiz auf unserer Fachtagung „Umgang mit Tod und Trauer in verschiedenen Kulturen und Religionen“.

Groß war das Interesse an einem gelungenen kultursensiblem Umgang mit Patient:innen. Die Teilnehmenden wünschten sich Einblicke in Bedarfe von Menschen mit muslimischem Kontext. „Diesen Wünschen gingen wir seitdem in unserer monatlichen Arbeitsgruppe nach. Auf unserer Fachtagung am 26. Oktober stellten wir nun in der Charlottenburger Friedenskirche unsere beiden Handreichungen vor und hoffen, dass sie viele wertvolle Begegnungen ermöglichen“, sagte Jala El Jazairi von der Zentralen Anlaufstelle Hospiz.

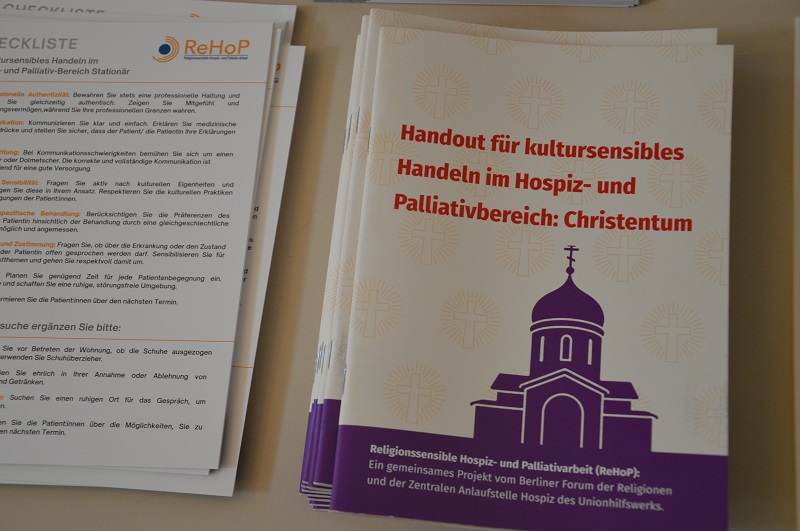

Checkliste für Kultursensibilität schafft Vertrauen im Pflegealltag

In der Checkliste für kultursensibles Handeln im Hospiz- und Palliativ-Bereich gibt Dr. Siavash Tehrani (SAPV-Arzt) Pflegekräften und Patient:innen Leitlinien für eine gelingende interkulturellen Kommunikation an die Hand. Dabei setzt er auf das in Pflegekreisen bekannte Kitteltaschenformat - zugeschnitten auf den medizinischen Praxisalltag. Die Checkliste sollen Pflegekräfte ihren Patient:innen zu Beginn der Behandlung überreichen. „Das schafft Vertrauen und Verbindlichkeit“, so Tehrani. Die Patient:innen informiert die Liste über ihre Rechte und weitere Anlaufstellen. Die Pflegenden werden darin unterstützt, die Autonomie und Würde der Patient:innen zu wahren.

Handout informiert Pflegekräfte über islamische Kultur

Imam Said Arif stellte das „Handout für kultursensibles Handeln in der Hospiz-und Palliativcare: Islam“ vor. Er betonte den hohen Informationsbedarf – Pflegekräfte fragen ihn regelmäßig in der Moschee um Rat. Herausfordernd waren für Arif die regionalen Unterschiede der muslimischen Glaubenspraxis. Weil die Handreichung den Pflegenden eine erste Orientierung vermitteln soll, ist es so allgemein wie möglich gestaltet. Das Handout wird in Hospizen verteilt, aber auch in Moscheen und überall, wo muslimische Seelsorge gebraucht wird.

„Kultursensibilität ist keine Einbahnstraße“

Dr. Mimoun Azizi (Facharzt für Psychiatrie) forderte mehr Zusammenarbeit in der Pflege. „Kultursensibilität bedeutet, wir müssen uns zusammentun“, Dr. Azizi plädiert für einen interkulturellen Dachverband der Hospize, über nationale und religiöse Grenzen hinweg. Dafür wünscht er sich mehr politische Unterstützung. „Interkulturelle Kommunikation kann man lernen“, führte Azizi weiter aus. Kultursensibilität bedeutet für ihn, alle menschlichen und gesellschaftlichen Unterschiede anzuerkennen – über Migration und Religion hinaus. Er betonte: „Kultursensibilität ist keine Einbahnstraße“.

„Es ist noch viel zu tun“

Von seinen Erfahrungen aus der islamischen Bestattung in Berlin berichtete Isikali Karayel (Markaz internationale Bestattungen und Überführungen). Er schilderte, wie er nach islamischem Ritus die erste sarglose Bestattung in Berlin durchführte - zuvor musste der sogenannte „Sargzwang“ abgeschafft werden. Dies sei nur eine der Herausforderungen, die er als islamischer Bestatter meisterte. „Sterben in Deutschland ist sehr kompliziert“, so Karayel und meint die bürokratischen Hürden, die den Bestattungstermin tage- und wochenlang verzögern können. Im Islam soll die Bestattung 48 Stunden nach dem Tod stattfinden. „Macht das Sterben unbürokratischer“, fordert auch Imam Said Arif. Außerdem gibt es nur kleine Bereiche für muslimische Gräber auf kirchlichen Friedhöfen. Karayel kämpft seit Langem für einen eigenen islamischen Friedhof in Berlin. „Es ist noch viel zu tun“, beendet der Bestatter die Gesprächsrunde.

Dieser Meinung schließen wir uns an. Die Resonanz der Teilnehmenden unserer Fachtagung und des Pflegepersonals ist so umwerfend, dass wir planen, unsere Handreichungen zum kultursensiblen Handeln in der Palliativ- und Hospizpflege zu erweitern. Verschiedene Handouts zu den vielfältigen Religionen und in mehreren Sprachen sollen folgen.

Verfasst von Samantha Kneissler (Berliner Forum der Religionen) am 21.11.2023.

September 2023: Info-Veranstaltung Versorung am Lebensende in der Migration

Am 14. September 2023 fand eine Informationsveranstaltung bei GePGeMi e.V., der Gesellschaft für Psychosoziale Gesundheitsförderung bei Migrantengruppen insbesondere aus asiatischen Ländern, statt, die sich dem wichtigen Thema der Versorgung am Lebensende in der Migration widmete.

Die Veranstaltung zog Teilnehmer:innen aus verschiedenen Communities und Organisationen an und bot zwei Vorträge: "Berliner Hausbesuch" - ein präventives Angebot gegen die Einsamkeit im Alter, gefördert von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege (SenWGPG) - und eine Einführung in das Thema Hospiz- und Palliativversorgung. In diesem Blog-Beitrag werden wir uns eingehend mit diesen beiden Vorträgen befassen.

Online-Fachtag 2022:

Nachhaltige Kommunikation und Informationsvermittlung für Menschen mit Migrationsgeschichte in den Bereichen Demenz, Hospiz und Palliative Care

Die Pflege der alten Mutter ist nicht mehr zu schaffen. Ein Freund liegt mit einer Krebserkrankung im Sterben. Gut, dass es für solche Fälle Beratungs- und Unterstützungsangebote für Angehörige und Nahestehende gibt. Doch anders sieht es aus bei Menschen mit Migrationshintergrund – die nämlich nutzen Leistungen aus der Pflegeversicherung und Unterstützungsangebote in Beratung und Selbsthilfe signifikant weniger als Deutschstämmige. Noch auffälliger ist die Zurückhaltung, wenn es um Demenz oder die palliative Versorgung am Lebensende geht. Welche Gründe das hat und wie man die Informations- und Kommunikationssituation in diesem Feld verbessern kann, darum gingt es auf einem Online-Fachtag am 30. November 2022 in Kooperation der Fachstelle für Pflegende Angehörige mit der Zentralen Anlaufstelle Hospiz (ZAH).

In dem fachlichen Austausch zum Thema „Information und Kommunikation“ wurde Fragen wie „Was hat sich bewährt?“, „Wo ist ein Umdenken nötig?“, „Wo gibt es Ansätze für andere, nachhaltige Wege?“ oder „Gibt es kulturelle Leitbilder und Handlungserwartungen, die man inhaltlich berücksichtigen sollte?“, nachgegangen und Beispiele guter Praxis aufgezeigt. Diskutiert wurde, wie sich die momentane Situation ändern lässt und welche Kommunikations- und Informationswege und -mittel dafür geeignet sind. Eingeladen waren Vertreter:innen aus kulturellen und religiösen Gemeinschaften, aus Forschung, Demenz- und HPV-Fachgesellschaften, Pflege, Beratung, Prävention und Selbsthilfe und natürlich aus der Verwaltung, von Pflegekassen und Medien.

Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland

Handlungsfeld Hospiz- und Palliativversorgung für Menschen mit Migrationshintergrund und aus anderen Kulturkreisen

In der Regel bestehen für Menschen mit Migrationshintergrund viele Hürden zu Angeboten der Information, Beratung, Vorsorge und Versorgung am Lebensende. Der Zugang zu einer angemessenen Versorgung und hospizlich-palliativen Angeboten ist erschwert durch Sprachbarrieren, mangelndes Wissen zu bestehenden Informationsquellen sowie Lotsen- oder Vermittlungsstellen und die Schwierigkeit, sich angesichts der Vielfalt von Ämtern, Behörden, Organisationen, Diensten, Einrichtungen und Projekten zurechtzufinden oder Zuständigkeiten zu verstehen. Rund ein Viertel der Berliner Bevölkerung weist laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg einen Migrationshintergrund auf.

"Menschen mit Migrationshintergrund" meint dabei sowohl ausländische Staatsangehörige als auch deutsche Staatsangehörige, bei denen ein Elternteil oder sogar beide Eltern im Ausland geboren wurden. Da liegt es nahe und wird immer wichtiger, entsprechende Strukturen in der Hospiz- und Palliativversorgung auszubauen. Es müssen kultursensibel ausgerichtete palliative Angebote für Menschen mit Migrationsgeschichte geschaffen werden, denn die Zahl derjenigen, die an ihrem Lebensende versorgt werden müssen, steigt.